家トレでは、ダンベルだけを使っている人が圧倒的に多いと思います。

ここでは、【肩】の家トレで出来るおすすめのダンベル種目をご紹介していきます。

肩は、ケガをしやすい部位ですので丁寧にトレーニングしていくことを

おすすめ致します。

肩(三角筋)の筋繊維を意識するのがコツ

筋トレの種目全てに言える事ですが、鍛えたい部位の筋繊維の流れを意識して

筋繊維の流れの方向に負荷をかけてあげるのがコツです。

例えば三角筋の中部(②の部分)は、背中側に少し斜めに流れているのが分かると思います。

肩のダンベル種目のサイドレイズで三角筋中部を鍛える場合、身体を直立させて行うと三角筋中

部の筋繊維の流れにそって負荷をかけられないため非効率な動きになります。

サイドレイズで三角筋中部を鍛えるには、少し体を前傾させて、三角筋中部の筋繊維が、床と垂

直になる様にして、サイドレイズをすると、重力をうまく利用でき負荷が乗りやすいということ

になります。

筋トレ全般に言える事ですが、筋繊維の流れを意識して、筋繊維の方向にダンベルなどを動かし

てあげると効果的です。

そして、人それぞれやり方が違ってくるのが筋トレです。

自分の骨格や筋肉の質なども個人差があるため、筋トレには正解がありません。

筋トレの時に、自分で筋肉の収縮具合やダンベルを動かす方向、手を内旋させるのがいいのか、

外旋させるのがいいのかなど、自分の骨格にあった筋トレ方法を模索していく必要があります。

いろんなやり方を参考にしながら、一工夫してあげると、自分にあった筋トレ方法が見つかるかもしれません。

少しの意識で効果が変わったり、ケガの防止にもなりますので自分の筋トレを見直してみましょう。

遺伝子検査で自分の筋肉の質なども調べられるキットもあります。

興味がある方は、読んでみてください!

家トレで出来る肩のダンベル種目

肩(三角筋)の筋肉は大きく3つに分かれています。

肩の前側(前部)、肩の中心部(中部)、肩の後ろ側(後部)とそれぞれ鍛えるための種目を分けて紹介していきます。

肩の筋トレで、一番のコツは「肩を下げて固定する」こと。

「肩を下げること」というのは、僧帽筋が収縮しないようにするということです。

肩の筋トレで僧帽筋を収縮させてしまうと、多くの負荷は肩に入らず僧帽筋に

逃げてしまいます。

ダンベルの重量設定を間違った場合でも、フォームを維持できなくなり僧帽筋

も使って上げてしまっているという方も多くいます。

重量にこだわるのも大切ですが、「フォームを維持できる重量設定」を

意識して行っていきましょう。

フロントレイズ(肩の前部)

フロントレイズは、写真の様に両方を同時に上げてもいいですが、片腕ずつ

行うオルタネートの方が意識しやすいのでおすすめです。

フロントレイズのバリエーション

フロントレイズのバリエーションとしては、ダンベルを横にするか縦にするかがあります。

どちらも試してみて、効きがいい方を選んで行うといいと思います。

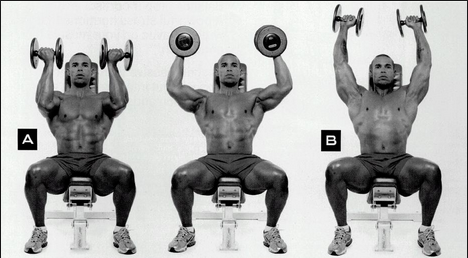

ダンベルショルダープレス(肩の前部、中部)

ダンベルショルダープレスは、ベンチを利用した方が肩だけを使えるのでおすすめです。

ダンベルショルダープレスのコツ

腕を下げきってしまうと負荷が肩から抜けてしまうので、床と水平位で止めて

ダンベルを上げ下げすると効果的です。

アーノルドプレス(肩の前部、中部)

アーノルドシュワルツェネッガーが弱点部位の肩を鍛える為に考案したと言われているプレスです。

アーノルドプレスも他の肩の種目と同じで、ダンベルを下げきらないで負荷を感じる範囲で動かすことがコツです。

個人的には、あごを引いて行うと刺激が入りやすいので是非試してみてください。

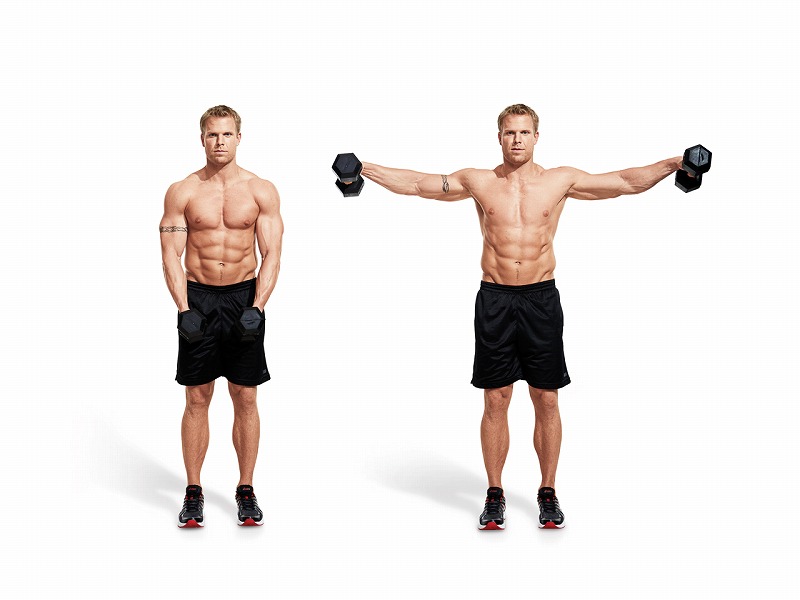

サイドレイズ(肩の中部)

サイドレイズは、様々なやり方があります。

個人でやり方が違い過ぎるくらいです。

個人的には先ほど紹介したやり方をおすすめします。

- 少し前傾になる

- 肩を下げて固定する

- ダンベルは「掴む」ではなく「引っ掛ける」感覚で

- ダンベルを放り投げる感覚で上げる

- 負荷が抜けない所まで下ろす

こんな感じで行っています。

「小指から上げる」という方もいますが、私はあまり意識していないです。

いろいろ試して自分に合うやり方を見つけてみてください。

インクラインサイドレイズ(肩の中部)

スタンディングのサイドレイズの効きが悪い場合はインクラインベンチを使っ

たサイドレイズがおすすめです。

肩の中部のみを使えるので、意識できない人はインクラインベンチを利用して

インクラインサイドレイズを試してみましょう。

101理論で、肩のトレーニングの記事もオススメ!

https://trainingdou.com/101riron-katatore/

リアレイズ(肩の後部)

肩の後部を狙うリアレイズも意識しずらい種目です。

私のやり方は、ダンベルを持ってスタートポジションになった時に、

肩の後部の筋肉に力を入れて固定してしまいます。

可動範囲は狭くなりますが、効きはいいのでおすすめです。

これは、筋肉の意識(マッスルコントロール)ができないと難しいと思いますが、できる人は試してみてください。

まだ、意識できない方は肩の後部(リア)をとことん疲労させると、何となく意識できると思います。

肩の後部のおすすめメニューは、こちらを参考にしてみてください。

コメント